どうも32歳でセミリタイアした鈴(@semiritaia_suzu)です!!

今回は金融引き締めの反省と今後の投資方針についてです。

- 株式に相場観のある手法を導入

- トライオートETF戦略の改善

- 仮想通貨にキャッシュフローを生む手法を導入

2022年は大きく運用環境が変わりました。

その反省に加え、それを踏まえて今後は全体のポートフォリオをどうするか考えました(^^♪

金融政策による環境の変化

2022年は世界的にインフレが進んだため、経済政策が金融緩和から金融引き締めへと転換し、投資環境が大きく変わりました。

金融緩和 (きんゆうかんわ)

金融緩和とは、中央銀行が景気浮揚を促すために実施する金融政策を指します。景気悪化の局面で政策金利を引き下げたり、資金供給量を増やしたりすることによって、投資や消費などの経済活動を促します。なお、市場金利が0%近くまで低下し、政策金利の引き下げが難しい場合には、マイナス金利や量的緩和などの方法が取られることもあります。

引用:https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ki/J0878.html

金融引締め (きんゆうひきしめ)

金融引締めとは、中央銀行が景気の過熱やインフレを抑制するために実施する金融政策を指します。物価上昇など景気が過熱気味の局面で、政策金利を引き上げたり、預金準備率を引き上げたり、中央銀行が保有する資産を圧縮(保有国債などの再投資停止や売却)したりすることによって、市場での通貨供給量を減らして消費や投資などの経済活動を抑制します。

引用:https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ki/J0880.html

超大雑把に言うと、金融緩和の時は「金利(ほぼ)なしでお金貸してあげるよ」と、ただ同然で銀行がお金を貸してくるれるので、ビジネスは活発になるし、ヘッジファンドなどはお金を借りて投資したりするので、株などのリスク資産が上がりやすくなります。

逆に金融引き締めになると「お金貸してもいいけどメッチャ金利取るよ」と資金調達が大変になるので、新規のビジネスはやりづらくなるし、ヘッジファンドなどは今まで借りていたお金を返すために株などのリスク資産を売約するので、株などのリスク資産が下がりやすくなります。

そのため、金融緩和の時には現金から株などのリスク資産に変え、金融引き締めに転換する前にリスク資産から現金に変えておくのが無難なやり方です。

もちろん、金融緩和なら必ず株価が上がって、金融引き締めなら必ず株価が下がるなんて単純な話ではありません。

実際、2020年3月のコロナショックは金融緩和の最中に発生した暴落です。

金融緩和していても暴落が起こることはあるし、金融引き締めの最中にリスク資産が高騰することだってあります。

ただ、金融緩和⇒金融引き締めで市場に出回るお金の量自体が減少するので、金融緩和の時と比べると株を含めたリスク資産が上昇しづらくなるのは確かです。

詳しく知りたい人は金融や経済の勉強をしてください。

わたし自身も詳しいわけではないですし、今回は経済政策で投資環境が変わるということを認識してもらえればOKです。

為替編

反省点:問題なし

為替に関しては上手く回っているとお思います。

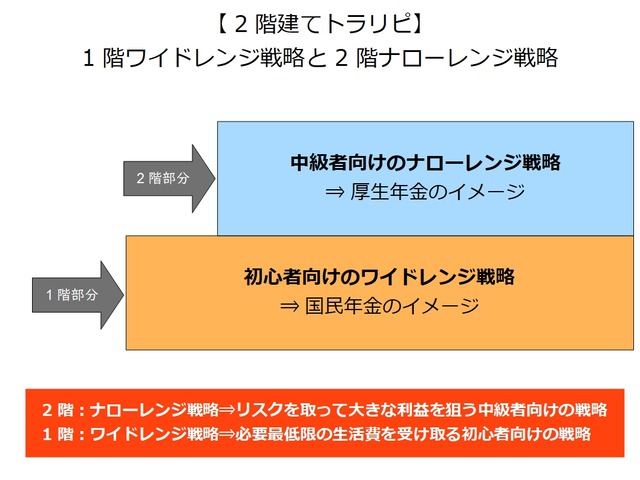

為替のメインとなる手法は2階建てトラリピで、相場観のないワイドレンジ戦略と相場観のあるナローレンジ戦略でバランスが取れています。

もちろん、完璧だったわけではないです。

ワイドレンジ戦略では円安シフトという戦略の趣旨からは外れた禁じ手を行ってしまいましたし、思う所がないわけではないですが、為替の戦略全体としては問題ないでしょう。

ワイドレンジ戦略は相場に関係なく運用できますし、環境が急変した時にはナローレンジ戦略で対応できます。

引き続きこの2階建てトラリピをメインに資産形成を行っていきます。

▼ワイドレンジ戦略

▼ナローレンジ戦略

株式編

反省点①:相場観のある手法がない

株式のメインは株価指数CFD積立とトライオートETF戦略です。

この2手法はともに相場観を持ち込まない戦略になります。

そのため、投資環境が変化しても、株価指数CFD積立は積み立てを続けるしかないですし、トライオートETF戦略も放置なので、身動きが取れません。

金融緩和⇒金融引き締めになった時に株式に下落の圧力がかかることが予想出来ても何もすることができませんでした。

もちろん、必ず下落するとは限らないですし、レンジになったり少しの調整でまた上昇する可能性もあります。

でも金融緩和の環境よりも上昇しづらくなることは間違いないので、株式にも何かしらブレーキを掛けられる戦略が必要だと思います。

逆に金融引き締め⇒金融緩和になった時には何かしらアクセルを踏めた方がいいですしね。

現状の戦略だけだと、何も身動きが取れません。

反省点②:キャッシュフローが止まった

株式のキャッシュフロー(不労所得)を生み出す手法はトライオートETF戦略です。

しかし、2022年4月以降はそのキャッシュフローがほぼストップしてしまっています。

▼トライオートETF月次報告(カテゴリー)

トライオートETF戦略は相場観を持ち込まない戦略なので、下落した際に含み損を抱えるのは全く問題ありません。

でもキャッシュフローが完全に止まってしまうのはNGです。

改善が必要でしょう。

仮想通貨編

反省点:キャッシュフローを生む手法がない

仮想通貨のメインは積立投資に加え、相場観を持ってビットコイン⇒円⇒イーサリアムなど、回転させています。

▼仮想通貨の週次報告(カテゴリー)

ほったらかしの積立投資と相場観を持った回転トレードと基本的には問題ありません。

まあ、回転用は円に戻すべき時に円に戻せず、あまり上手く対応できなかったのですが、戦略のバランスとしては問題ないという判断です。

ただ、この2手法だと定期的なキャッシュフローが望めないんですよね。

現在トライオートETFが耐えているだけなので、実質的にキャッシュフローを生む手法がトラリピだけになっています。

今後、トライオートETF戦略を改善しますが、それでも2つだけではまだ不安です。

仮想通貨にもキャッシュフローを生む手法が必要だと考えました。

今後の投資方針

①株式に相場観のある手法を導入

2階建てトラリピのナローレンジ戦略と同様に株式版のナローレンジ戦略を導入します。

トラリピCFDで運用するつもりです。

トラリピCFD

株式においても為替と同様に相場観のある戦略を導入することで、投資環境の変化に対応します。

現在、株式は積極的に買うタイミングではないため、米国の金融引き締めが落ち着いてからトラリピCFDを導入するつもりです。

そのため、早くても年明け以降になると思います。

②トライオートETF戦略の改善

少し前から言及していましたが、TQQQへの集中投資からTQQQ&FASへの併用に切り替えるつもりです。

- TQQQ:30%

- FAS:30%

- レートの低い方:40%

相場観を予想して売買するようにしてしまうと、上手くハマれば利益は大きくなりますが、相場予想ができる人しか運用できなくなってしまいます。

そのため、トラリピのワイドレンジ戦略と同様に分散することで対応していきます。

まあ、現在保有しているTQQQのポジションが決済されてからなので、年単位で先のことになるかもしれませんが(^_^;)

③仮想通貨にキャッシュフローを生む手法を導入

まだ戦略が確定していませんが、何かしら継続的にキャッシュフローを生む仕組みを作りたいです。

やっぱり自動売買がいいかな?

中身が決まっていませんが、年内~年明けくらいには仕組みを動かしたいですね。

たぶんこれが一番最初です。

【まとめ】金融引き締めの反省と今後の投資方針

- 株式に相場観のある手法を導入

- トライオートETF戦略の改善

- 仮想通貨にキャッシュフローを生む手法を導入

金融引き締めの反省と今後の投資方針についてまとめました。

投資環境の変化にも対応できるようにポートフォリオを充実させるつもりです(^^♪

以上、金融引き締めの反省と今後の投資方針……でした!!

次に経済政策が変化した時には上手くやる!!

▼LINEで更新通知を受け取る▼

▼Instagramでも情報を発信中▼

▼Twitterでも情報を発信中▼

本日でサラリーマン終了です(*^^*)

— 鈴@3年でセミリタイア達成 (@semiritaia_suzu) August 30, 2018

しっかりと挨拶回りをしてきます!!

ただ、最後の最後まで全く実感がわかないですね(^-^ゞ pic.twitter.com/NCotpuDwGe